以前のブログで硬筆書写技能検定3級~実技問題について~を公開させていただきました。

今回のブログでは、引き続き【3級理論問題について】内容や受験に向けてのポイントをお伝えしたいと思います。

理論問題の出題範囲は、常用漢字の筆順、字体に関する知識、現在の社会生活の中で読む機会のありそうな草書の理解を持っていれば解答できるものとなっております。

〇理論問題の合格ラインについて

理論問題は4問あり、各問100点満点で理論問題は400点満点となります。275点以上が合格になります。

各問7割ほど解答できれば合格になります。

各問7割ほど解答できれば合格になります。

◯過去問について

当協会では、《硬筆書写技能検定試験》を受験し、『資格』を取得することに力を注いでいます。

3級、理論問題の過去問なども十分に資料を準備しています。

受験に関心のある方は下記のお問合せフォームからご連絡くださいませ。

3級、理論問題の過去問なども十分に資料を準備しています。

受験に関心のある方は下記のお問合せフォームからご連絡くださいませ。

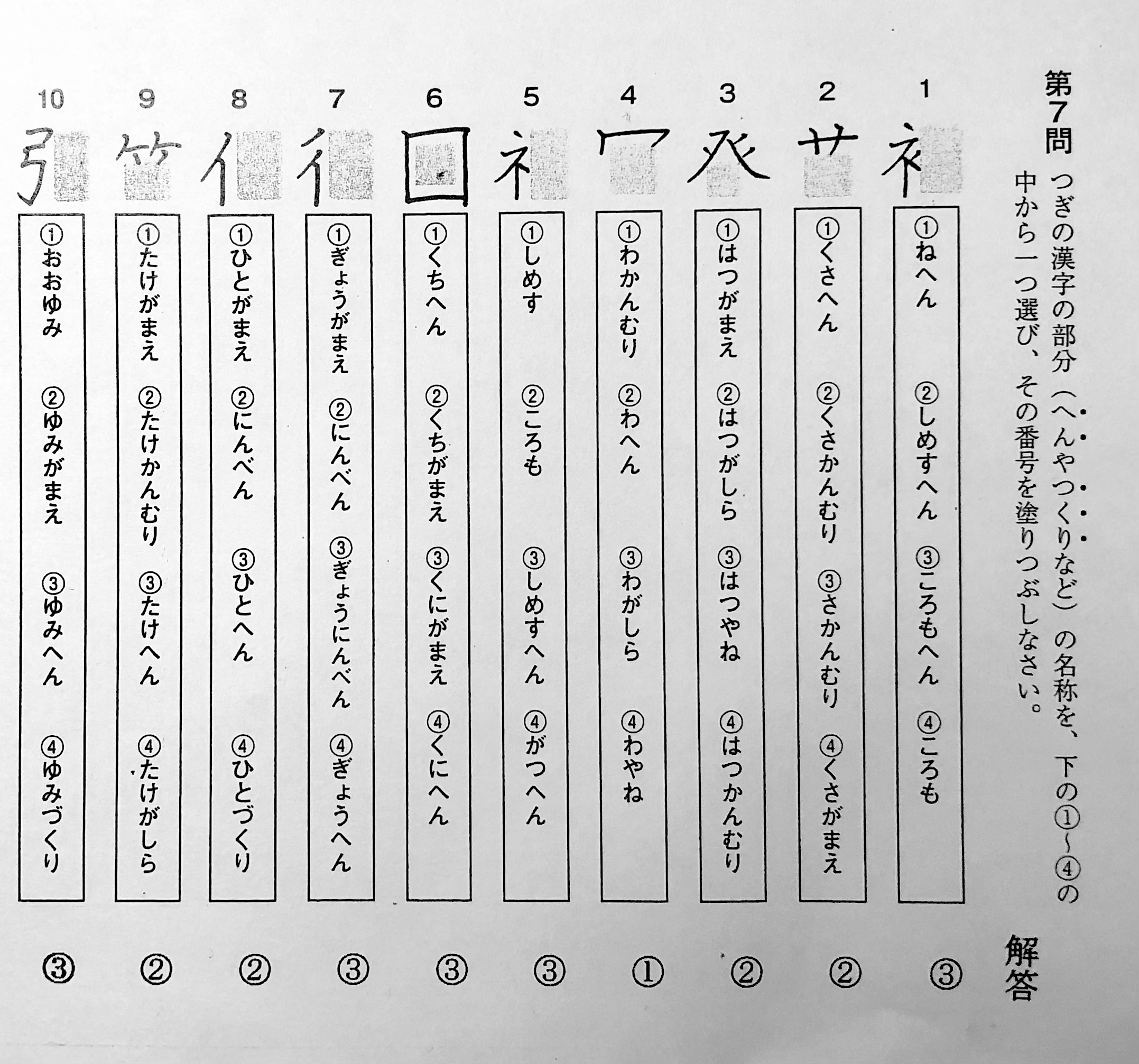

〇第7問 漢字の部分の名称について

この問題は、漢字の一字を構成している部分(へん、つくり、かんむり、にょう等)の名称を知っているかどうかを問う問題です。

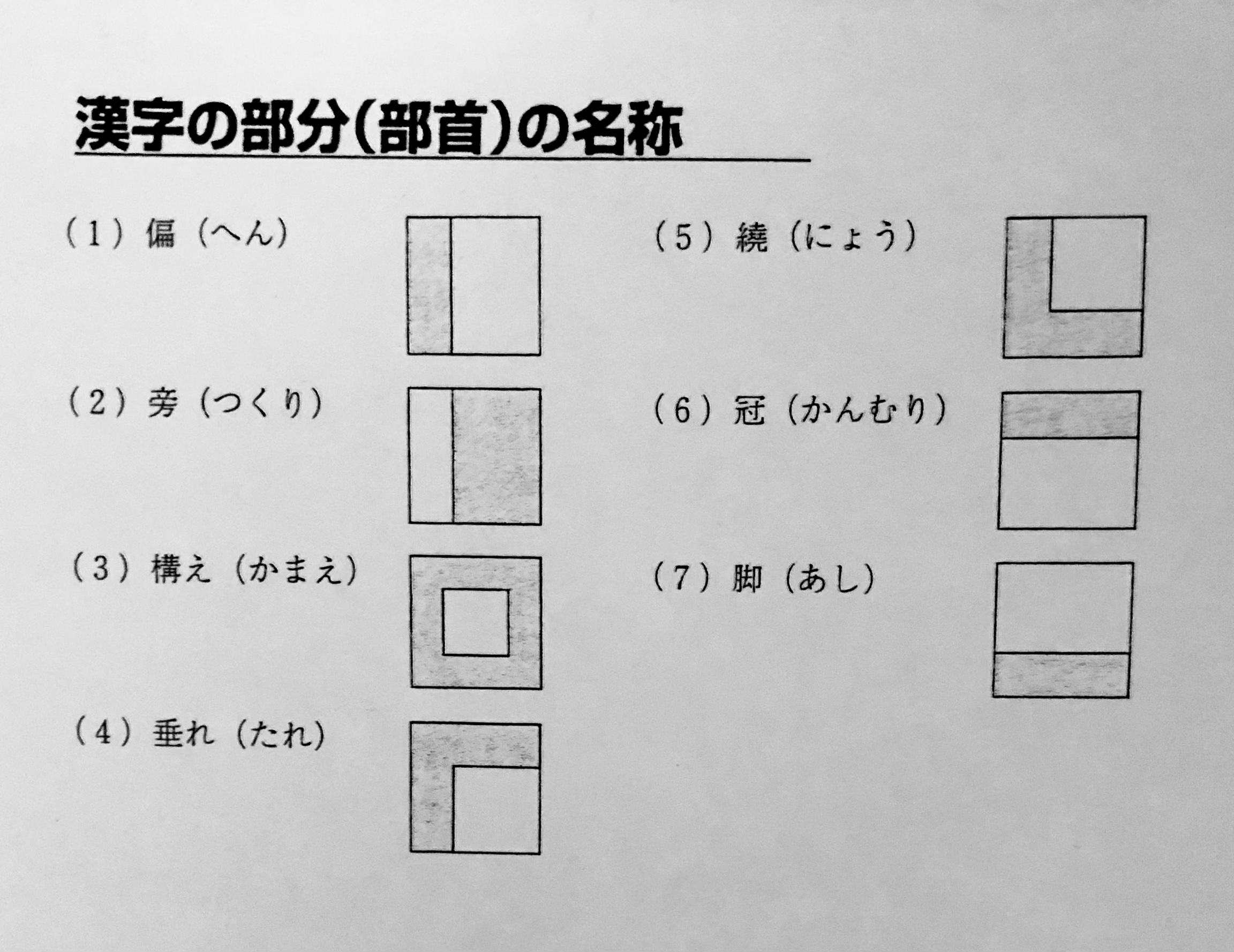

さまざまな部分(部首)について

写真のように漢字にはさまざまな部分(部首)があり、偏(へん)や旁(つくり)、構え(かまえ)・・・などの中にもさまざまな種類があります。

日本習字普及協会の「3級合格のポイント」や一般財団法人 日本書写技能検定協会編の「3級のドリル」など、テキストを用意して学習してまいりましょう。

日本習字普及協会の「3級合格のポイント」や一般財団法人 日本書写技能検定協会編の「3級のドリル」など、テキストを用意して学習してまいりましょう。

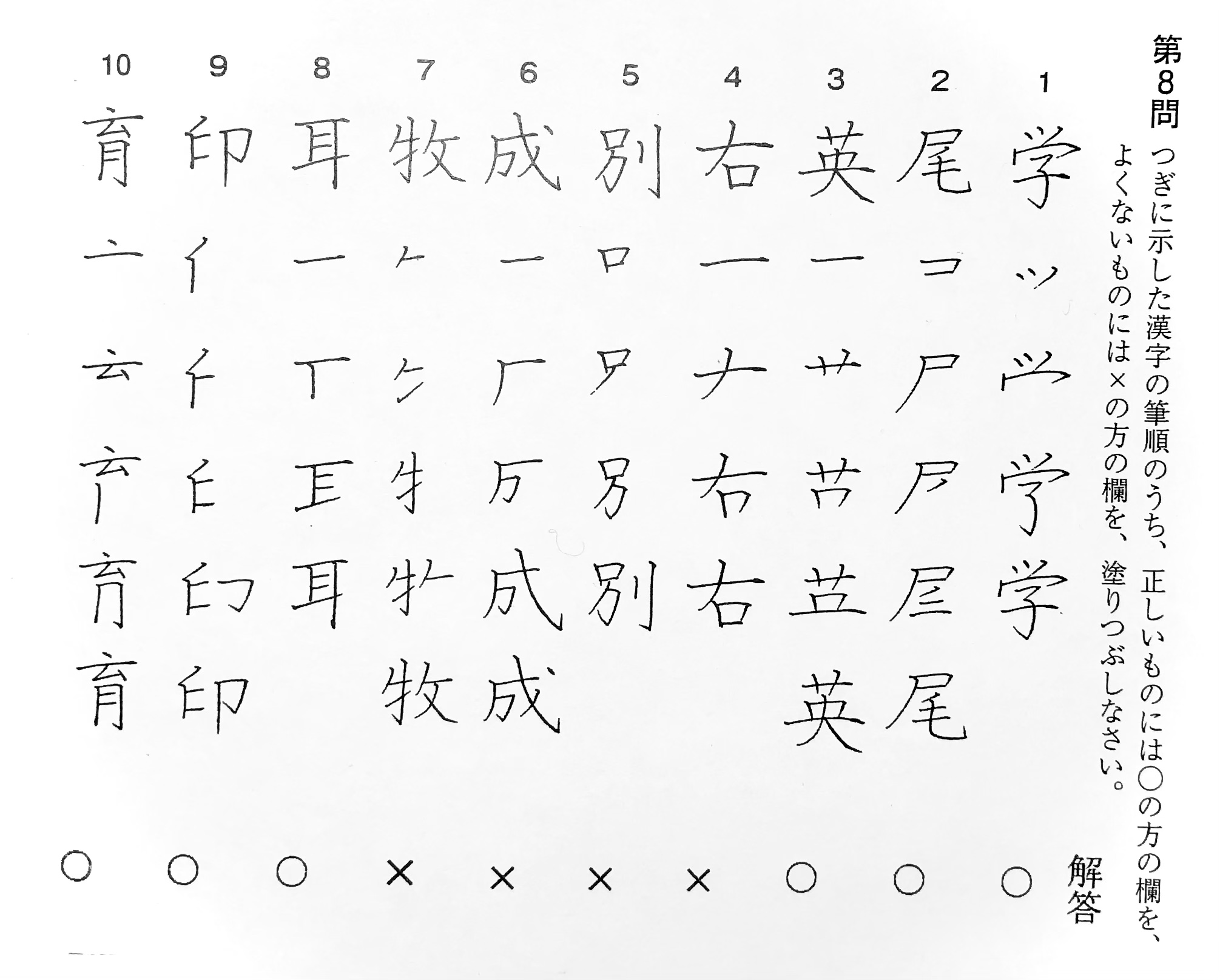

〇第8問 かい書の筆順について

4級までは、教育漢字からの出題でしたが、3級からは、常用漢字全般になり、出題される漢字の範囲が広くなります。漢字の筆順は、一字に一通りとは限りませんが、テキストに添って基本的な筆順を覚えていきましょう。

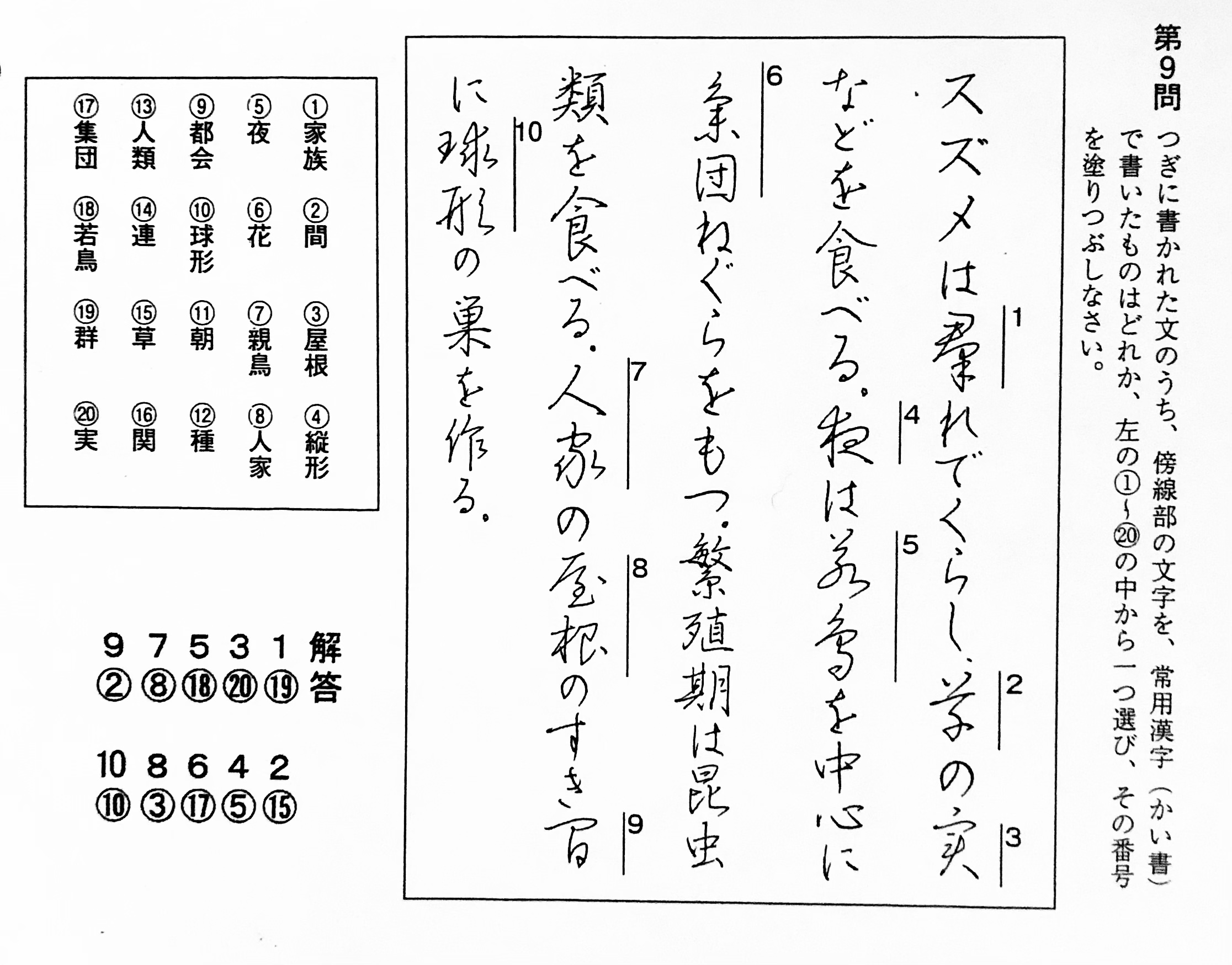

〇第9問 草書を読む問題について

文章として出題されていますが、その文章の中の漢字は草書で書かれています。その草書を楷書で判読する問題です。

文章の前後関係から予測されることも大いにヒントになると思います。

繰り返し学習して、草書にも慣れていきましょう。

文章の前後関係から予測されることも大いにヒントになると思います。

繰り返し学習して、草書にも慣れていきましょう。

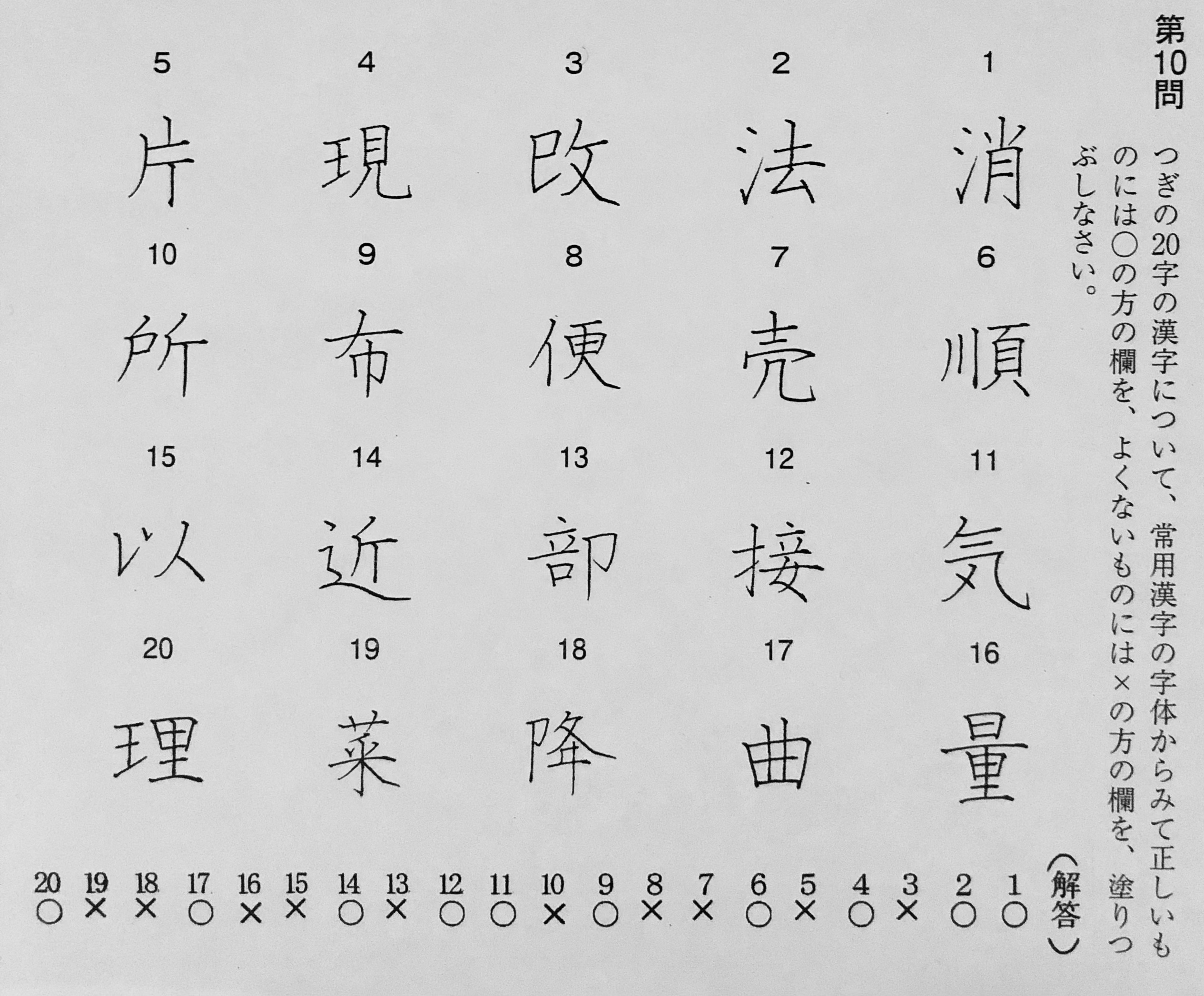

〇第10問 漢字の字体の間違い探しについて

常用漢字の字体から見て、正しいものか誤りかを判別する問題です。

旧字体、書写体も常用漢字ではないので、正しいとは判断できません。

正しい文字を誤りと指摘すると減点になります。

テキストの過去問題を学習していくと、よく出題されている文字や出題傾向などが分かると思います。

旧字体、書写体も常用漢字ではないので、正しいとは判断できません。

正しい文字を誤りと指摘すると減点になります。

テキストの過去問題を学習していくと、よく出題されている文字や出題傾向などが分かると思います。

〇生徒様の声

始めたきっかけ

*「ペン習字の講師として、活躍できるよ!」と、いつも励ましてくださり、硬筆書写技能検定試験受験を勧めてくださったことで、受験してみよう~と、このコースで取り組み始めました。

*ペン習字を習い始め、月日を重ねながら、何か目標を持って取り組みたい!と思うようになり、硬筆書写技能検定試験を受験してみようと、このコースも併用し学び始めました。

*字がきれいに書けたら~となんとなく習い始めましたが、段々「教えるようにもなれたら~」と夢が膨らむようになり、そのためには資格がいる!と、この資格取得コースも併用し学び始めました。

*大学生で教員志望です。字がきれいな事、また、その事の裏付けになる硬筆書写技能検定試験の資格を持つことは大変価値のあることだ!と思い、このコースで資格取得を目指しました。

*すでに書道・ペン習字の教室で教えていました。キチンとした公の資格も持たないままでしたので、これではいけない~と、このコースで資格取得に向け、必死に勉強し、毛筆2級、硬筆1級まで目指しました。

*ペン習字を習い始め、月日を重ねながら、何か目標を持って取り組みたい!と思うようになり、硬筆書写技能検定試験を受験してみようと、このコースも併用し学び始めました。

*字がきれいに書けたら~となんとなく習い始めましたが、段々「教えるようにもなれたら~」と夢が膨らむようになり、そのためには資格がいる!と、この資格取得コースも併用し学び始めました。

*大学生で教員志望です。字がきれいな事、また、その事の裏付けになる硬筆書写技能検定試験の資格を持つことは大変価値のあることだ!と思い、このコースで資格取得を目指しました。

*すでに書道・ペン習字の教室で教えていました。キチンとした公の資格も持たないままでしたので、これではいけない~と、このコースで資格取得に向け、必死に勉強し、毛筆2級、硬筆1級まで目指しました。

受講しての成果は?

*私は中学生ですが、2級まで合格できました。高校受験の《自己表現》では胸を張って、資格取得できたことを話すことができて、本当に頑張って良かった!と思いました。

*小学1年~中学3年生まで続け、資格取得コースで、2級合格まで継続しました。自分の大きな自信にもなり、資格と美しい文字は私の財産となりました。

*3級は先生の適切なアドバイスのお陰で、そんなに大変な思いも無く、すんなりと合格できました。

*3級を合格したことで、次の意欲に繋がり、2級を目指すようになりました。

*2級は3級より、理論問題がかなり大変でした。が、勉強した充実感もあり、2級にも合格することができました。

*ペン習字を習い始め、講師に~とステップアップしてからは、1級合格は必ず成し遂げたい大きな目標でした。何度も何度も受験しましたが、1級合格!と目標を達成することができました。この《資格取得コース》には必ず、合格!と言うゴールにたどり着くメゾットが有るな!と確信しました。

*小学1年~中学3年生まで続け、資格取得コースで、2級合格まで継続しました。自分の大きな自信にもなり、資格と美しい文字は私の財産となりました。

*3級は先生の適切なアドバイスのお陰で、そんなに大変な思いも無く、すんなりと合格できました。

*3級を合格したことで、次の意欲に繋がり、2級を目指すようになりました。

*2級は3級より、理論問題がかなり大変でした。が、勉強した充実感もあり、2級にも合格することができました。

*ペン習字を習い始め、講師に~とステップアップしてからは、1級合格は必ず成し遂げたい大きな目標でした。何度も何度も受験しましたが、1級合格!と目標を達成することができました。この《資格取得コース》には必ず、合格!と言うゴールにたどり着くメゾットが有るな!と確信しました。

〇まとめ

3級理論問題の大きな特徴は、マークシート形式で解答していくことです。

きちんとぬりつぶすことや、ぬりつぶす箇所を間違えない・・・などマークシートで解答する上での注意点も心得ておきましょう。

3級からは、理論問題のボリュームも増しています。

実技問題と同様に、理論問題もしっかり学習し、両方同時合格を目指しましょう。

■関連記事■

きちんとぬりつぶすことや、ぬりつぶす箇所を間違えない・・・などマークシートで解答する上での注意点も心得ておきましょう。

3級からは、理論問題のボリュームも増しています。

実技問題と同様に、理論問題もしっかり学習し、両方同時合格を目指しましょう。

■関連記事■