硬筆書写技能検定の内容や受験に向けてのポイントを順次、ブログで紹介させていただいています。

今回は硬筆書写技能検定2級~実技問題について、お伝えしたいと思います。

硬筆書写技能検定2級のレベルとしては、「硬筆書写の専門的技術及び知識をもって書くことができる程度」として、日本書写技能検定協会では位置づけられています。

対象年齢は、高校生、大学生、一般社会人となっています。

2級の問題では、実技問題が6問、理論問題が4問出題され、試験時間は90分です。

◯硬筆書写技能検定試験⒉級合格から指導者としてスタートできます。

当協会では、硬筆書写技能検定試験⒉級合格で、指導者として、生き生きと活動する事ができます。

3級合格で、履歴書や調査書に『資格』として記載する事ができ、進学や就職の時の有利です。

そして、更に⒉級に合格することで、指導者として活動することも出来ます。

指導者として活動するのには、もちろん、1級合格にこしたことは有りません。

しかし、1級合格は当協会のブログでも発信していますが、全国平均合格率が10%前後と大変な難関です。

1級合格してから~と考えるより、2級に合格すると、指導者として資格を生かすことを考えた方がはるかに1級合格へも近道と考えています。

指導者としての自覚や責任感などがモチベーションとなって、1級合格への学習もより真剣に取組む事が出来ると思います。

現に当協会の指導者は皆、⒉級合格で指導を始めました。そして、1級合格へと繋がっています。

当協会には2級に合格すると安心して指導者として活動するための筋道、ノウハウが準備されています。

2級合格はそんなステキな希望のある資格です。

3級合格で、履歴書や調査書に『資格』として記載する事ができ、進学や就職の時の有利です。

そして、更に⒉級に合格することで、指導者として活動することも出来ます。

指導者として活動するのには、もちろん、1級合格にこしたことは有りません。

しかし、1級合格は当協会のブログでも発信していますが、全国平均合格率が10%前後と大変な難関です。

1級合格してから~と考えるより、2級に合格すると、指導者として資格を生かすことを考えた方がはるかに1級合格へも近道と考えています。

指導者としての自覚や責任感などがモチベーションとなって、1級合格への学習もより真剣に取組む事が出来ると思います。

現に当協会の指導者は皆、⒉級合格で指導を始めました。そして、1級合格へと繋がっています。

当協会には2級に合格すると安心して指導者として活動するための筋道、ノウハウが準備されています。

2級合格はそんなステキな希望のある資格です。

◯2級合格のレベルは~

2級合格のレベルとしては、「硬筆書写の専門的技術及び知識をもって書く事ができる」として、日本書写技能検定協会では、位置づけられています。

受験の対象年齢は、高校生、大学生、一般社会人としています。

3級から、履歴書、調査書に『資格』として記載することの出来る、書写に特化した特殊技能です。

そして、2級合格は3級合格より、更に資格としての価値は高い物になります。

2級は3級と問題の形式に大きな違いはありませんので、3級を合格された方にはぜひ、⒉級にもチャレンジしていただきたいと思います。

大きく違うのは、第5問です。

3級ではハガキの表書きでしたが、2級ではハガキの裏書きになります。

検定協会でも沢山の受験対策のテキストなどを用意されていますので、まずは『日本書写技能検定協会』のホームページなどを見て、《2級のドリル》などを購入して学習を進められると良いと思います。

受験の対象年齢は、高校生、大学生、一般社会人としています。

3級から、履歴書、調査書に『資格』として記載することの出来る、書写に特化した特殊技能です。

そして、2級合格は3級合格より、更に資格としての価値は高い物になります。

2級は3級と問題の形式に大きな違いはありませんので、3級を合格された方にはぜひ、⒉級にもチャレンジしていただきたいと思います。

大きく違うのは、第5問です。

3級ではハガキの表書きでしたが、2級ではハガキの裏書きになります。

検定協会でも沢山の受験対策のテキストなどを用意されていますので、まずは『日本書写技能検定協会』のホームページなどを見て、《2級のドリル》などを購入して学習を進められると良いと思います。

〇硬筆書写技能検定2級の合格ラインについて

試験問題は、実技問題が6問、理論問題が4問出題され、各問100点満点です。

実技問題は600点満点、理論問題は400点満点となります。

実技問題は475点以上、理論問題は295点以上が合格になります。

実技問題の平均点は80点、理論問題の平均点は75点、合格率は46.7%と統計が出ています。

実技問題は600点満点、理論問題は400点満点となります。

実技問題は475点以上、理論問題は295点以上が合格になります。

実技問題の平均点は80点、理論問題の平均点は75点、合格率は46.7%と統計が出ています。

〇過去問について

当協会では、《硬筆書写技能検定試験》を受験し、『資格』を取得することに力を注いでいます。

2級、実技問題の過去問なども十分に資料を準備しています。

受験に関心のある方は下記のお問合せフォームからご連絡くださいませ。

2級、実技問題の過去問なども十分に資料を準備しています。

受験に関心のある方は下記のお問合せフォームからご連絡くださいませ。

〇第1問 速書き(4分間に125字程度)を書く問題について

第1問は、4級から1級まで速書き問題で統一されています。

書き始める前に、1分間の黙読時間が設けられています。この1分間に文章をできるだけ頭に入れて書き始めましょう。

2級になると、かなり文字数も多くなります。

4分で問題の文章を書き終えなければなりませんので、4分をムダなくよりていねいに書けるよう、「4分間」の感覚をつかめるよう練習していきましょう。

その上で、行頭、行尾をそろえること、できるだけ字粒をそろえること、文字の中心線をそろえることなどにも、気を配って書いていきましょう。

書き始める前に、1分間の黙読時間が設けられています。この1分間に文章をできるだけ頭に入れて書き始めましょう。

2級になると、かなり文字数も多くなります。

4分で問題の文章を書き終えなければなりませんので、4分をムダなくよりていねいに書けるよう、「4分間」の感覚をつかめるよう練習していきましょう。

その上で、行頭、行尾をそろえること、できるだけ字粒をそろえること、文字の中心線をそろえることなどにも、気を配って書いていきましょう。

〇第2問 かい書と行書(各10字)を書く問題について

この問題は、枠内に5つの熟語を楷書と行書で書く問題です。

マス目がありませんので、5つの熟語を枠内にバランスよく配置して書きましょう。

そして、文字の大きさ、中心を整えることなどにも注意しましょう。

楷書は点画を正しく接して書き、行書は連続して書けるところ、とめ、はね、はらいなどの点画の形が変わるところを、理解して書いていきましょう。

マス目がありませんので、5つの熟語を枠内にバランスよく配置して書きましょう。

そして、文字の大きさ、中心を整えることなどにも注意しましょう。

楷書は点画を正しく接して書き、行書は連続して書けるところ、とめ、はね、はらいなどの点画の形が変わるところを、理解して書いていきましょう。

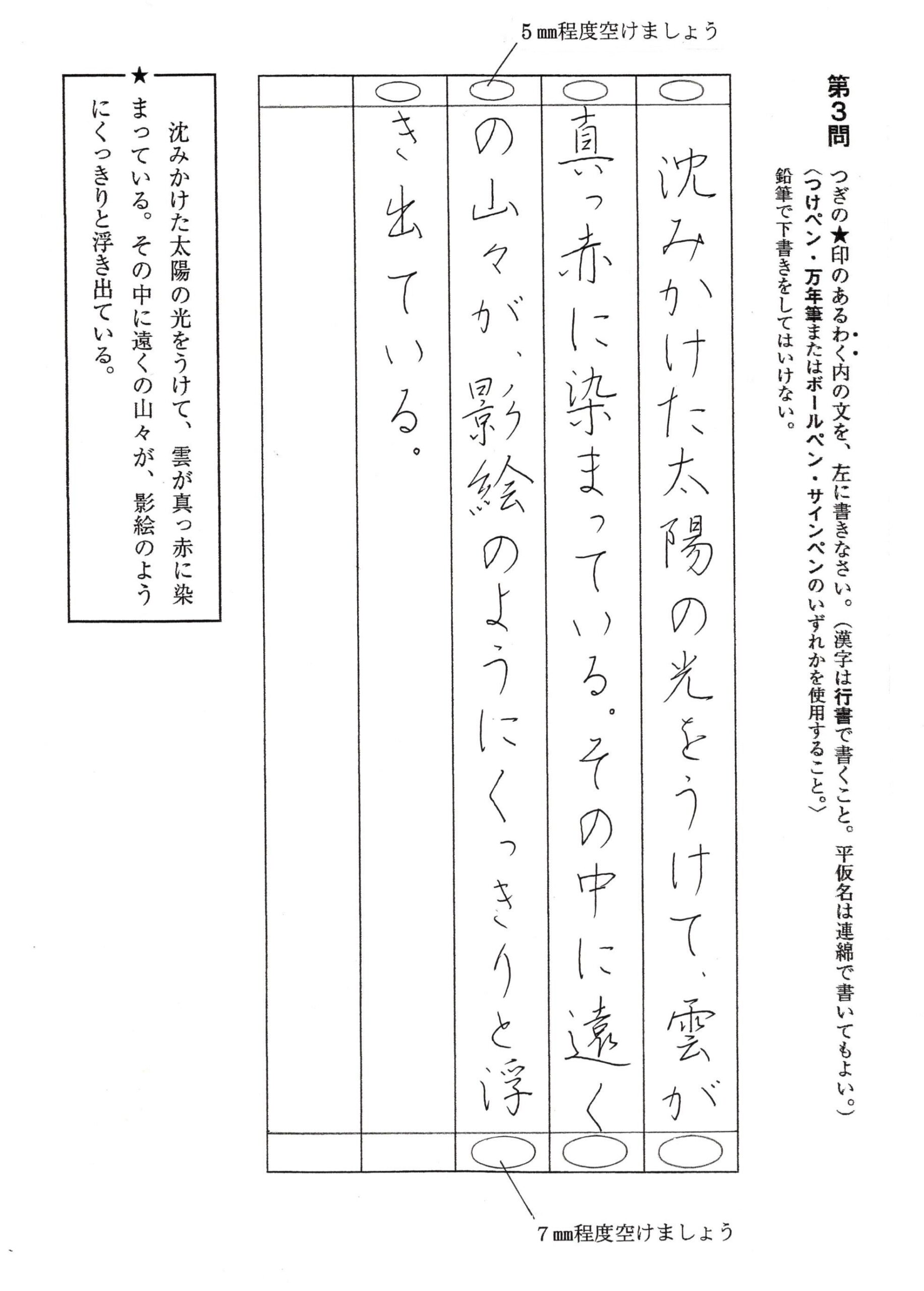

〇第3問 縦書き 漢字かな交じり文(約50字程度)を書く問題について

この問題は、漢字かな交じり文を縦書きに書く問題です。

漢字は行書で書くこと、平仮名は連綿で書いてもよい、と定められています。

行頭、行尾の余白をとり、1行ごとの書き始めや書き終わりを揃えること、行の中心に文字をそろえることなどに気をつけると美しく仕上がるでしょう。

漢字は平仮名よりやや大きく書くと、よりバランスが良くなります。

漢字は行書で書くこと、平仮名は連綿で書いてもよい、と定められています。

行頭、行尾の余白をとり、1行ごとの書き始めや書き終わりを揃えること、行の中心に文字をそろえることなどに気をつけると美しく仕上がるでしょう。

漢字は平仮名よりやや大きく書くと、よりバランスが良くなります。

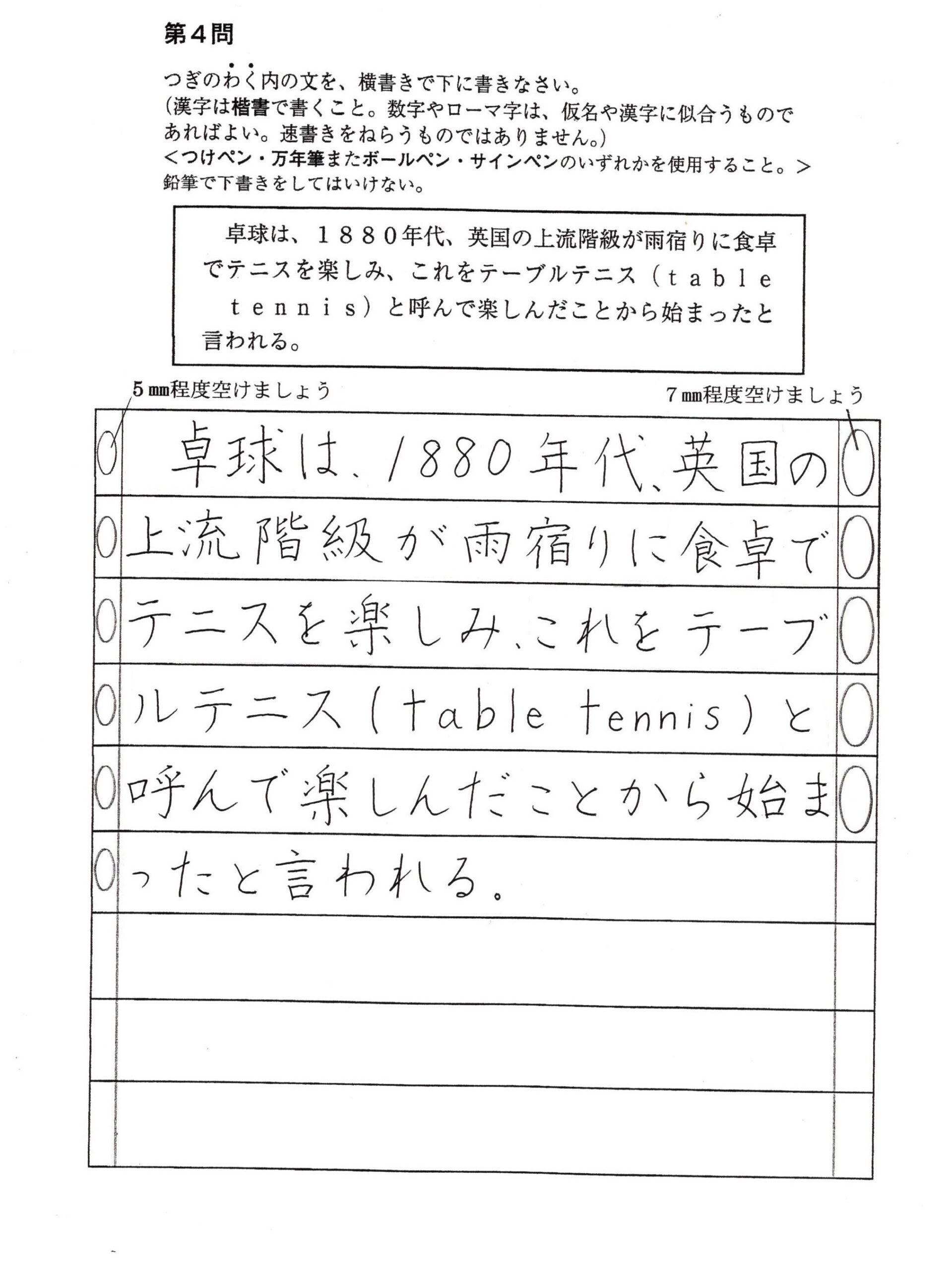

〇第4問 横書き 漢字かな交じり文(約65字程度)を書く問題について

この問題は、漢字かな交じり文を横書きに書く問題です。

漢字は楷書で書くこと、数字、ローマ字は、仮名や漢字に似合うものであればよいとなっています。

第3問同様、各列の行頭、行尾はそろうように書きましょう。

ひとまとまりの数字が2列に渡らないように1列内に書きましょう。

ローマ字が2列に渡ってしまうときは、文節で分けてハイフンを付けてから下の列に書きましょう。

横書きも縦書きと同様に、列の中心線上に書くこと、字間の空きすぎ、詰まりすぎ、字粒の大小など、全体のバランスにも気を付けて書きましょう。

漢字は楷書で書くこと、数字、ローマ字は、仮名や漢字に似合うものであればよいとなっています。

第3問同様、各列の行頭、行尾はそろうように書きましょう。

ひとまとまりの数字が2列に渡らないように1列内に書きましょう。

ローマ字が2列に渡ってしまうときは、文節で分けてハイフンを付けてから下の列に書きましょう。

横書きも縦書きと同様に、列の中心線上に書くこと、字間の空きすぎ、詰まりすぎ、字粒の大小など、全体のバランスにも気を付けて書きましょう。

〇第5問 はがきに通信文を書く問題について

この問題は、はがきサイズに印刷された回答用紙に、通信文を縦書きにバランスよく書く問題です。

はがきの外枠ギリギリに書かず、天地左右は5㎜程度余白を取り、何行で書くとよいか、どこで改行したらよいのか、レイアウトを考えてから書き始めると良いでしょう。

文字があまり大きくならないようにし、行間を文字幅ぐらいにゆったりとると、読みやすく、スッキリとした仕上がりになると思います。

はがきの外枠ギリギリに書かず、天地左右は5㎜程度余白を取り、何行で書くとよいか、どこで改行したらよいのか、レイアウトを考えてから書き始めると良いでしょう。

文字があまり大きくならないようにし、行間を文字幅ぐらいにゆったりとると、読みやすく、スッキリとした仕上がりになると思います。

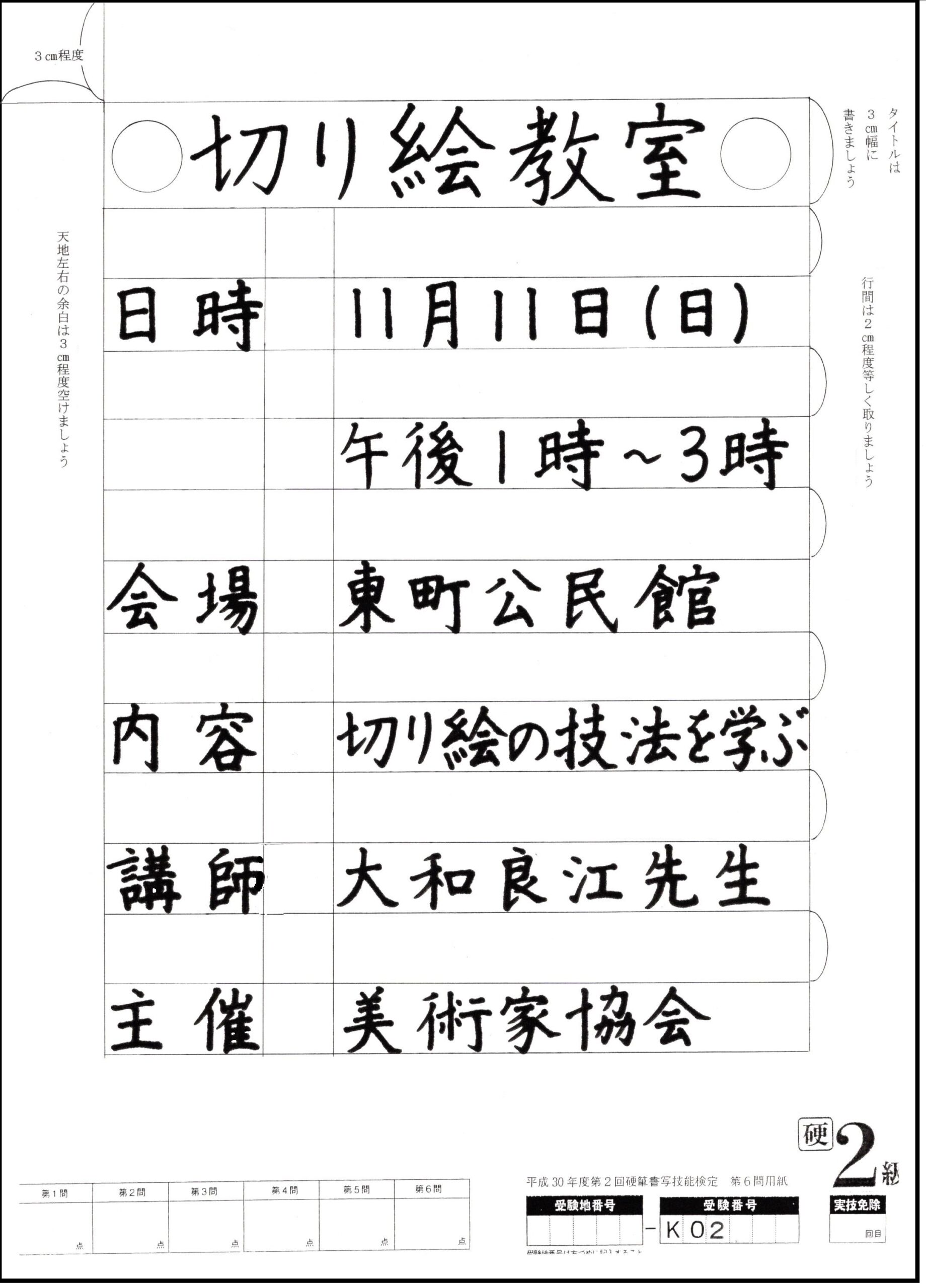

〇第6問 掲示文について

この問題は、横書きの掲示文を油性マーカーまたは耐水性顔料マーカーで、B4用紙を縦に使用して書く問題です。

紙面一杯に書かないよう周りには、必ず3㎝程度の余白を取りましょう。

「30㎝ものさし」を準備してレイアウトを十分に考えてから、書き始めましょう。

タイトルは真ん中に大きく書き、項目、内容の書き始めをそろえて書くと、見栄えの良い掲示文に仕上がると思います。

紙面一杯に書かないよう周りには、必ず3㎝程度の余白を取りましょう。

「30㎝ものさし」を準備してレイアウトを十分に考えてから、書き始めましょう。

タイトルは真ん中に大きく書き、項目、内容の書き始めをそろえて書くと、見栄えの良い掲示文に仕上がると思います。

〇生徒様の声

始めたきっかけ

*「ペン習字の講師として、活躍できるよ!」と、いつも励ましてくださり、硬筆書写技能検定試験受験を勧めてくださったことで、受験してみよう~と、このコースで取り組み始めました。

*ペン習字を習い始め、月日を重ねながら、何か目標を持って取り組みたい!と思うようになり、硬筆書写技能検定試験を受験してみようと、このコースも併用し学び始めました。

*字がきれいに書けたら~となんとなく習い始めましたが、段々「教えるようにもなれたら~」と夢が膨らむようになり、そのためには資格がいる!と、この資格取得コースも併用し学び始めました。

*大学生で教員志望です。字がきれいな事、また、その事の裏付けになる硬筆書写技能検定試験の資格を持つことは大変価値のあることだ!と思い、このコースで資格取得を目指しました。

*すでに書道・ペン習字の教室で教えていました。キチンとした公の資格も持たないままでしたので、これではいけない~と、このコースで資格取得に向け、必死に勉強し、毛筆2級、硬筆1級まで目指しました。

*ペン習字を習い始め、月日を重ねながら、何か目標を持って取り組みたい!と思うようになり、硬筆書写技能検定試験を受験してみようと、このコースも併用し学び始めました。

*字がきれいに書けたら~となんとなく習い始めましたが、段々「教えるようにもなれたら~」と夢が膨らむようになり、そのためには資格がいる!と、この資格取得コースも併用し学び始めました。

*大学生で教員志望です。字がきれいな事、また、その事の裏付けになる硬筆書写技能検定試験の資格を持つことは大変価値のあることだ!と思い、このコースで資格取得を目指しました。

*すでに書道・ペン習字の教室で教えていました。キチンとした公の資格も持たないままでしたので、これではいけない~と、このコースで資格取得に向け、必死に勉強し、毛筆2級、硬筆1級まで目指しました。

受講しての成果は?

*私は中学生ですが、2級まで合格できました。高校受験の《自己表現》では胸を張って、資格取得できたことを話すことができて、本当に頑張って良かった!と思いました。

*小学1年~中学3年生まで続け、資格取得コースで、2級合格まで継続しました。自分の大きな自信にもなり、資格と美しい文字は私の財産となりました。

*3級は先生の適切なアドバイスのお陰で、そんなに大変な思いも無く、すんなりと合格できました。

*3級を合格したことで、次の意欲に繋がり、2級を目指すようになりました。

*2級は3級より、理論問題がかなり大変でした。が、勉強した充実感もあり、2級にも合格することができました。

*ペン習字を習い始め、講師に~とステップアップしてからは、1級合格は必ず成し遂げたい大きな目標でした。何度も何度も受験しましたが、1級合格!と目標を達成することができました。この《資格取得コース》には必ず、合格!と言うゴールにたどり着くメゾットが有るな!と確信しました。

*小学1年~中学3年生まで続け、資格取得コースで、2級合格まで継続しました。自分の大きな自信にもなり、資格と美しい文字は私の財産となりました。

*3級は先生の適切なアドバイスのお陰で、そんなに大変な思いも無く、すんなりと合格できました。

*3級を合格したことで、次の意欲に繋がり、2級を目指すようになりました。

*2級は3級より、理論問題がかなり大変でした。が、勉強した充実感もあり、2級にも合格することができました。

*ペン習字を習い始め、講師に~とステップアップしてからは、1級合格は必ず成し遂げたい大きな目標でした。何度も何度も受験しましたが、1級合格!と目標を達成することができました。この《資格取得コース》には必ず、合格!と言うゴールにたどり着くメゾットが有るな!と確信しました。

〇まとめ

3級と大きく異なる問題は、第5問のハガキの問題です。

その他の実技問題は、3級と大きく変わりませんので、3級合格後は2級にもぜひチャレンジしていただきたいな・・・と思います。とは言え、3級より、合格へのハードルはうんと上がります。

しかし、だからこそ、公的資格として、2級合格はとても価値ある資格ですし、自信にもつながると思います。

このブログが、みなさんの2級受験のきっかけになれたら、とても嬉しいです。

■関連記事■

その他の実技問題は、3級と大きく変わりませんので、3級合格後は2級にもぜひチャレンジしていただきたいな・・・と思います。とは言え、3級より、合格へのハードルはうんと上がります。

しかし、だからこそ、公的資格として、2級合格はとても価値ある資格ですし、自信にもつながると思います。

このブログが、みなさんの2級受験のきっかけになれたら、とても嬉しいです。

■関連記事■